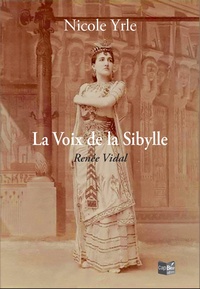

La Voix de la Sibylle - Renée Vidal (roman, 322 pages), est paru le 12 septembre 2025.

Le livre

Le point de vue de l'éditeur :

En 1988, Sybille Metge, jeune collégienne catalane, s'interroge sur l'origine et l'orthographe de son prénom, objet dans sa famille d'un mystère. Seul son père, Pierre Metge, connaît la source de ce secret qui débuterait en 1861. En le lui révélant, il éveille la curiosité de Sybille, qui découvre l'existence d'une femme exceptionnelle, Renée Vidal, la Sibylle d'Ille ?

Cette cantatrice de renommée internationale n'oubliera jamais sa Catalogne natale où elle fera construire à Ille-sur-Têt un manoir qu'elle baptisera château de la Sibylle.

Le décor planté, commence une histoire étonnante, écrite au cœur d'un XIXe siècle en pleine mutation, où tout évolue et particulièrement dans le domaine artistique. L'opéra connaît à cette période ses heures de gloire. Renée Vidal sera une des grandes voix de son époque, la voix de la Sibylle.

En cette fin de XXe siècle, les pas de Sybille Metge s'inscriront-ils dans ceux de Renée Vidal ?

Une nouvelle fois, Nicole Yrle nous enchante de son écriture ciselée qui mêle avec bonheur l'Histoire avec un grand H et le romanesque.

Extraits

Extrait du chapitre 4

Extrait du chapitre 4

La disparition de Nicolas

Perché à une dizaine de mètres au moins, [Nicolas] était assis sur le chapeau d’une colonne et on le voyait agiter ses jambes pendantes et faire bonjour de la main. Terrifiée, sa mère resta muette. Furieux, le père mit ses mains en porte-voix et intima l’ordre à l’imprudent de descendre immédiatement.

— Je me demande par où il est passé, dit Sybille, regardant autour d’elle et vers le haut.

Dans un rayon de soleil, elle devina un mouvement : son frère se levait, il avança jusqu’à un arbre, poussé là par miracle, avec ses racines qui s’enfonçaient dans la roche et ressortaient dans le vide, traînées noirâtres sur le blanc argileux de la paroi, ponctué du vert tendre de mousses et strié de l’ocre de sédiments millénaires. Sybille eut à peine le temps de s’en étonner : le nez en l’air, elle s’efforçait de suivre Nicolas qui ramassa elle ne savait quoi, peut-être un caillou qu’il trouvait joli, et s’éloigna d’un pas désinvolte. […]

On ne retrouva pas Nicolas.

Qu’était-il devenu ? C’était incompréhensible. Était-il tombé dans un trou, une crevasse ? Le site était plus dangereux qu’il n’y paraissait : depuis les années soixante-dix, les friches s’étaient multipliées alors que, durant la décennie précédente, sur cette terre sèche et pierreuse, aux cultures d’oliviers, d’amandiers et de vignes avaient succédé, grâce à une irrigation bien menée, des vergers qui avaient donné de délicieuses petites pêches rouges, très fruitées.

Extrait du chapitre 9

Extrait du chapitre 9

Les musiciens du métro

Ils habitaient près du Trocadéro et depuis chez eux, elle avait appris à rejoindre la station Porte de Pantin, par le métro, avec une correspondance à République. Pas moins de vingt-trois stations à franchir mais elle aimait bien circuler ainsi sous terre, du moins quand il n’y avait pas trop de monde ; elle détaillait les affiches sur les quais, elle écoutait les bruits : le bourdon de la rame qui approchait, le fa dièse du claquement des portes, le roulement du train, amplifié dans les tunnels, la voix d’un jeune chanteur courageux mais qui avait encore des progrès à faire à l’intérieur d’une voiture, la prestation d’un musicien qui jouait de la guitare dans un couloir. [...]

Elle n’osa pas aborder une femme d’une cinquantaine d’années, emmitouflée dans un châle à franges, qui, le visage ravagé, interprétait un air de La Bohème de Puccini, d’une voix puissante de pur soprano lyrique qui s’envolait jusqu’à la voûte. Des gens ralentissaient en l’entendant, se retournaient en s’éloignant comme à regret. Bouleversée, Sybille se disait qu’elle aurait eu sa place sur une scène d’opéra, et que pourtant elle était là, magnifique et pitoyable à la fois.

Extrait du chapitre 14

Extrait du chapitre 14

De la Pasquita à la grotte

La nuit du sept décembre, le ravin de la Pasquita vit converger plus de mille cinq cents hommes, tous plus déterminés les uns que les autres : en pleine nature, un camp avait été installé, et il était occupé depuis une semaine par des « rouges » armés de piques, de sabres, de fusils, de haches. Narcisse et ses compagnons y étaient, plus décidés que jamais à sauver la république.

Partout, on s’organisait pour donner le signal de l’insurrection. Dans l’arrondissement de Prades, furent allumés des feux sur le pic où s’élevait la chapelle du Fort-Réal. Soudain arriva la nouvelle que tout un contingent de soldats était en approche. Encerclés, les résistants ne purent pas tous s’échapper.

À la Pasquita, on savait que la situation était compromise. Les hommes attendaient les directives de Moulard et Nadal. Des messagers arrivèrent : tout était perdu, il fallait rentrer chez soi au plus vite, et se cacher, on aviserait plus tard. […]

Il quitta le village, descendit dans l’ombre en suivant le chemin d’Ille, puis remonta en pente douce jusqu’à atteindre la pâture hérissée de gros rochers. Les cailloux roulaient sous ses pieds, un vent froid se levait, il rentra la tête dans les épaules et au moment où le ciel pâlissait à l’horizon, il atteignit son but. La grotte n’était pas profonde mais l’avancée de granit offrait un abri sûr, où on ne viendrait pas le chercher. À tous les coups, la chasse à l’homme était déjà commencée dans tout le département.

Il se laissa glisser à terre, dos contre la pierre rugueuse, envahi d’une fatigue plus morale que physique. Tout à l’heure, il tâcherait de sortir à proximité pour ramasser des aiguilles de pin et des feuilles mortes, afin de confectionner un semblant de litière sur laquelle s’allonger. Coucher à la dure quand c’était nécessaire, il en avait l’habitude.

Extrait du chapitre 15

Extrait du chapitre 15

Retrouvailles des époux

Angélique avait changé, elle aussi. À vingt-cinq ans, elle avait perdu l’insouciance euphorique du début de son mariage. Sa beauté avait désormais quelque chose de pathétique. Il était resté sans nouvelles d’elle tout le temps qu’il avait passé en Algérie. Les autres recevaient de rares lettres, il savait bien qu’elle ne pourrait pas lui écrire et que si, par hasard, il lui prenait l’envie de lui envoyer ne serait-ce que quelques lignes, elle ne pourrait pas les lire. D’ailleurs à quoi bon l’inquiéter avec ce qu’il aurait pu lui dire de son existence de proscrit ?

Et maintenant, elle était devant lui, à la fois telle que dans son souvenir et différente. Dès son arrivée, d’une voix blanche, elle lui avait appris la mort de leur petite Hélène, une mort qui remontait à sept mois. Elle n’avait rien ajouté, incapable de raconter son immense détresse, ce jour d’août, écrasé de chaleur, où sa petite s’en était allée pour un monde qu’on disait meilleur, à seulement trois ans. Elle avait longtemps gardé contre sa poitrine le petit corps sans vie, dans la maison silencieuse, où désormais elle serait définitivement seule.

Ainsi, Angélique avait perdu un enfant. Sybille avait le cœur serré. Elle pensa à sa mère, si malheureuse. Une petite fille morte, un petit garçon disparu, deux tragédies de nature différente mais deux souffrances infinies de mères, à jamais inconsolables.

Extrait du chapitre 17

Extrait du chapitre 17

Les 400 coups dans les Orgues

Quiconque empruntait le chemin en direction de Régleille, avait mille raisons de s’émerveiller. Ainsi, le jour où Michel et Barthélémi l’entraînèrent à la découverte des cheminées de fées, l’adolescente fut enchantée et se promit d’y retourner souvent.

D’en haut, après avoir longé à gauche la vertigineuse Coume de l’Infern, elle avait déjà eu l’occasion de contempler le cirque des singulières et somptueuses falaises plissées. Sous le soleil, le jaune d’or et le presque rouge brillaient d’un étrange éclat.

– Tu vas voir, dit Michel, on sait comment descendre, on connaît un passage.

– Un passage secret ?

– Euh, oui, secret si on veut, répondit Barthélémi. Mais, ajouta-t-il en la prenant d’autorité par la main, faudra faire attention, ça glisse, c’est du sable.

– Du sable ? Bien sûr ! Mon père m’a raconté pourquoi, je vais vous expliquer si vous voulez.

– Quand on sera en bas, alors, parce que là, faut être prudent, bien regarder où tu mets les pieds, dans nos traces, tu comprends ? Vaut mieux pas parler, recommanda Michel.

Et les trois adolescents s’engagèrent dans la descente, Barthélémi en tête. Michel, inquiet, mais plein de son importance, avançait doucement, à demi tourné vers Zélia, serrant fort sa main, prêt à la retenir si elle partait trop vite dans la pente ou trébuchait, ce qui arriva deux fois : de son bras libre, il l’empêcha fermement de glisser plus avant. Quand les trois audacieux se retrouvèrent en terrain plat, ils laissèrent échapper en même temps un soupir de soulagement, ce qui les fit éclater de rire.

Autour d’eux, le spectacle était impressionnant. Les fines colonnes se dressaient vers le ciel, surmontées de curieux rochers plus sombres qu’on aurait dit prêts à tomber.

– Pas de danger, affirma Barthélémi, sûr de lui, ils sont là depuis toujours. Et même quand souffle la tram, ils ne bougent pas d’un pouce !

Extrait du chapitre 18

Extrait du chapitre 18

Le puceron maudit

Désespéré, Narcisse, qui parcourait les rangées de ceps l’une après l’autre, inspectait les feuilles et découvrait les ravages du minuscule puceron au revers de certaines d’entre elles : des galles, ces horribles excroissances rougeâtres. Des rameaux rabougris, des grappes chétives ne lui échappèrent pas non plus. La maladie s’installait, on disait qu’elle s’insinuait jusqu’aux racines. Passant d’une parcelle à une autre, il évaluait les dégâts. Il eut soudain un sursaut de colère : non, il ne s’avouerait pas vaincu par une bestiole. On avait bien vaincu l’oïdium, grâce au soufre. On vaincrait aussi le phylloxera ! […]

Narcisse et Jean se tenaient debout, côte à côte, au bord de la Plantade, et contemplaient le désastre.

– Il paraît qu’il faut enfouir des plantes à odeur forte au pied des souches, de l’ail pilé… et qu’on peut fabriquer de l’insecticide avec de l’urine de vache, du tabac, de la térébenthine…

– Restons sérieux, Jean, tu n’y crois pas, j’espère.

– Non, pas trop…

– Pourquoi pas le recours aux prières et exorcismes des curés !

– Ben, justement, y en a qui le font.

– Pas moi.

La réplique péremptoire n’étonna pas Jean.

On commençait à parler du sulfure de carbone à injecter dans le sol au pied des souches, pour soigner les racines et les protéger, à l’automne ou au début du printemps. Narcisse s’y intéressa, mais dans les terrains pierreux, cela risquait de poser de gros problèmes. En outre, l’appareil à injection était coûteux, tout comme le produit.

Pas une seule vigne ne put être sauvée. Quand Jean arracha les premiers ceps morts, horrifié, il montra à Narcisse anéanti des radicelles pourries, d’autres noueuses, infestées de colonies d’ennemis. En trois ans, Narcisse perdit tout. Il errait sur ses terres dévastées, le dos courbé, le regard éteint, l’esprit vide, tel un vieil homme.

Extrait du chapitre 23

Extrait du chapitre 23

Le terrible Monsieur Obin et ses élèves

À l’issue des examens de fin d’année, Monsieur Obin désigna huit de ses élèves pour le concours, dont Zélia qui chanterait le quatrième acte de La Favorite. Gallois lui donnerait la réplique.

L’épreuve devait se dérouler le trente juillet. Un mois avant, et à plusieurs reprises, le professeur fit venir chez lui ses candidats, à cinq heures du matin, pour les faire travailler. Il habitait rue Daunou, non loin de l’Opéra Garnier. « Si mes parents l’apprennent ! » s’inquiéta Zélia. Consciente du problème, et parce qu’elle l’aimait bien, sa logeuse, Madame Carpentier, l’accompagna en fiacre ; le cocher, un brave homme, taciturne et placide, était le mari de l’une des domestiques de la pension.

Sous la férule de Monsieur Obin, les répétitions ne furent pas de tout repos ! Assis dans son fauteuil, le regard sombre, la mine revêche, il écoutait, en se lissant la moustache d’un geste machinal, et ne laissait passer aucune imperfection. Il se redressait brusquement et ses éclats de voix pouvaient être d’une extrême violence. La soprano, une jolie brune au teint pâle, était terrifiée.

– Si vous ne parvenez pas à vous dominer, Mademoiselle de Lafertrille, vous nous ferez une Marguerite froide et sans âme. Reprenez et sortez-nous la messa di voce du si naturel aigu, en contrôlant votre souffle et surtout sans fléchir.

Quand venait le tour de Zélia, il l’interpellait toujours de la même façon :

– À vous la sorcière, je vous écoute.

Elle ne s’en formalisait pas, c’était dit plutôt gentiment, et elle savait que son nez romain, hérité de son père, donnait de la noblesse à son visage, en harmonie avec son physique de grande femme altière, et avec sa voix de contralto. Les rôles de tragédienne lyrique seraient pour elle, dont des rôles de sorcière ! Celui de Leonor qu’elle présenterait au concours était difficile mais à sa portée : les amours malheureuses et funestes de la favorite la touchaient, elle voulait la rendre émouvante et digne.

Extrait du chapitre 25

Extrait du chapitre 25

Premier triomphe à Marseille

Quand arriva la scène trois du premier acte, Fidès parut. Terrifiée à l’idée de ne plus se rappeler les paroles, de perdre la mesure, étourdie par les fortes sonorités de l’orchestre, Renée Vidal s’avança face au trou noir de la salle et, sans les voir, perçut les regards braqués sur elle. Dès les premières notes, elle se ressaisit et se laissa emporter par la musique et son personnage. Elle connut l’ivresse quand, au quatrième acte, à la suite de sa complainte : « Donnez, donnez pour une pauvre âme... », le public la gratifia d’une véritable ovation. Le chroniqueur musical qui, le lendemain, rendit compte de cette première représentation, souligna la pureté, le timbre et la justesse de sa voix de contralto, aussi à l’aise dans le medium que dans le registre élevé, et salua en elle un tempérament dans le chant comme dans le jeu.

Il était presque étonnant et attendrissant qu’elle fût aussi remarquable dans ce rôle de mère d’un homme fait, alors qu’elle n’avait que vingt-quatre ans. Revêtue d’une robe terne et d’une cape noire, ses cheveux gris tirés en arrière en une coiffure sévère, elle révélait sa jeunesse dans ses yeux perçants, son allure et ses gestes vifs.

Toutes les représentations suivantes remportèrent un grand succès, amplifié par la somptuosité des décors et une impressionnante machinerie à grand spectacle, en particulier au moment de l’incendie final.

Extrait du chapitre 27

Extrait du chapitre 27

Du Liceu à la Scala

Quant à Zélia, elle volait de succès en succès. À Barcelone, elle avait reçu plusieurs télégrammes pressants de l’éditrice italienne Giovannina Lucca, qui avait l’exclusivité des droits sur la musique et les représentations des œuvres de Wagner. Elle insistait pour que la cantatrice vînt à la Scala de Milan créer le rôle d’Ortrud.

Chanter à Milan ! Quelle consécration ! C’était le rêve de toute cantatrice, et voilà que Zélia allait le vivre, elle en fermait les yeux de plaisir, savourant à l’avance ce privilège.

Elle partit pour l’Italie, et dans la salle du prestigieux théâtre, où étaient créés tant de chefs-d’œuvre et où se produisaient des interprètes de renom, incrédule, elle vérifia que la réputation d’excellence de son acoustique n’était pas usurpée : l’audacieuse forme en fer à cheval, les revêtements en bois et en stuc permettaient une clarté sonore incomparable.

Aux répétitions, elle se rendit vite compte qu’elle pourrait donner à sa voix une gamme de nuances presque infinie ; au début nocturne du redoutable acte II, la sombre sonorité des violoncelles soutint subtilement le motif sinueux des graves de sa partie et elle se sentit devenir pleinement une créature satanique de la nuit, comme l’avait voulu le compositeur.

Extrait du chapitre 28

Extrait du chapitre 28

Lancement de la construction du château

Au printemps 1889, avec les beaux jours, Zélia eut hâte de lancer la construction de sa future maison. Les idées se bousculaient dans sa tête. Elle serait grande, ce serait un château, celui dont elle rêvait quand elle était petite. Elle avait choisi son emplacement, sur la colline du tout premier terrain qu’elle avait acquis en juin 1888, au-dessus de la nouvelle route en construction qui relierait Bélesta, le village natal de ses parents, et Ille, qu’elle connaissait par cœur. Il s’élèverait symboliquement entre les deux, et non loin de Picagne, exactement ce qu’elle voulait.

De là, elle embrasserait du regard l’immensité, de la mer à la montagne ; à ses pieds se déroulerait le paysage familier des coteaux parfumés, des rochers granitiques, des ravins mystérieux et, au loin, la dentelle des cheminées de fées. Accoudée à une terrasse, elle contemplerait la montagne sacrée des Catalans qui, tel un vénérable patriarche, veille de toute éternité sur les habitants de la plaine.

À la fin de l’été, son père lui avait parlé de Joseph Blanc, un jeune picapedrer de vingt-six ans, qui habitait à Ille. Et sa mère, non sans malice, avait raconté que c’était aussi un très bon chanteur, à qui les jeunes gens faisaient appel pour chanter la sérénade sous les fenêtres de leurs dulcinées. Il était très apprécié et Joseph Serre, le violoniste qui l’accompagnait, l’était également.

– Mais je me rappelle très bien Joseph Blanc ! s’était exclamée Zélia. Il est entré au conservatoire de Perpignan alors que je commençais ma dernière année ! À l’époque, il habitait à Perpignan, comme nous, près de la Citadelle, si je me souviens bien. Son père était tourneur de bois.

– Je peux te dire qu’il en est sorti avec un premier accessit de chant, il en est très fier !

– Et il est tailleur de pierre à Ille, comme c’est étonnant.

– Un très bon, il s’est fait une réputation dans la région.

– Je le reverrai avec plaisir. Et qui sait, on pourrait s’entendre, tous les deux, c’est le cas de le dire.

Extrait du chapitre 33

Extrait du chapitre 33

Danse avec le tsar

Renée Vidal avait revêtu une robe du soir, qu’avait créée pour elle la couturière Olga, renommée dans toute la ville : en velours de soie vert d’eau, la jupe à traîne était bordée d’un falbala de satin, et une berthe de dentelle ornait le corsage plissé, à manches courtes en tulle. Elle portait au doigt une bague de diamant, scintillant cadeau que le tsar lui avait fait apporter à son hôtel, en fin d’après-midi.

Toutes les femmes étaient éblouissantes, dans des toilettes de brocart, brodées d’or ou d’argent et de pierres précieuses. Les bijoux étincelaient, des diadèmes précieux ornaient les savantes coiffures en hauteur. Les officiers et dignitaires en grand uniforme, bardés de décorations, avaient fière allure. Le tsar, en tenue d’apparat bleu marine, aux épaulettes et aiguillettes d’or, ceint d’une large bandoulière bleu clair, ouvrit le bal avec la tsarine, coiffée d’une couronne en saphirs et diamants, et somptueusement parée d’une toilette claire aérienne qui mettait en valeur sa taille fine. Mazurkas et quadrilles se succédèrent. Dans le cours de la soirée, Renée Vidal eut l’insigne honneur de valser dans les bras de Nicolas II, excellent danseur.

Autour d’eux, on s’était écarté. Redoutant un faux pas, jamais elle ne s’était sentie aussi peu sûre d’elle, avec tous ces regards braqués dans leur direction. Elle entendit à peine les paroles de son impérial cavalier, tournoyant sous les lustres, enveloppée de couleurs et de lumière. Quand il la raccompagna au bord de la piste de danse, elle eut un court vertige mais se ressaisit rapidement.

Et ce fut le tsar qui, en homme du monde, la remercia galamment.

L'éditeur

Cap Béar Editions, une maison dynamique qui propose joliment à ses lecteurs de "s'offrir l'évasion des mots".

Pour visiter son site CLIQUEZ ICI

POUR SE PROCURER LE LIVRE

- chez votre libraire habituel, au prix de 20 euros ;

- ou en prenant contact avec l'éditeur Cap Béar Editions ;

- ou auprès de l'auteur, au prix de 27 euros (incluant les frais de port),

si vous souhaitez une dédicace personnalisée.