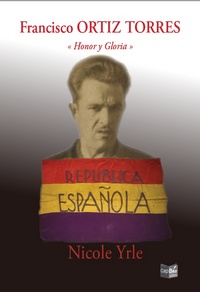

Francisco Ortiz Torres - "Honor y Gloria" (biographie, 290 pages), est paru le 30 juin 2023.

Le livre

Le point de vue de l'éditeur :

Francisco Ortiz Torres appartient à cette catégorie de personnes qui invite l’Histoire à accompagner leur conviction.

Cet homme épris de liberté, républicain dans l’âme, combattra le fascisme durant la guerre d’Espagne. Après la « Retirada » il rejoindra l’armée française pour continuer à défendre son idéal de liberté.

Son internement au camp d’extermination de Mauthausen n’effacera pas sa combativité, au contraire il puisera dans cet univers inhumain la force de tenir debout face à l’abject !

« Honor y Gloria », Francisco Ortiz Torres incarne la fière devise républicaine.

Cette biographie de Nicole Yrle, d’une grande rigueur historique, découvre et explique la complexité d’une époque qui emportera l’Europe et l’humanité vers une des pages les plus sombres de son histoire.

Le refus de la démocratie par les franquistes marque en février 1936 le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle se terminera neuf ans plus tard au cœur d’un continant dévasté.

Francisco OrtizTorres, acteur et témoin de cette tragédie, invite le lecteur à mesurer l’espoir porté par un idéal républicain si fragile face à l’hubris des autocrates… Un sujet d’une brûlante actualité...

Extraits

Extrait

Extrait

1e partie, Guerre d'Espagne

Chapitre 2, Partir - Baptême du feu

— Je pars, dit simplement Francisco, j’ai signé mon engagement.

Les épaules de Luis s’affaissèrent et il resta silencieux un moment. Il avait entendu passer et repasser le camion et ses haut-parleurs appelant les hommes à venir défendre la République.

— C’est de la folie, finit-il par répondre d’une voix neutre. Tu es trop jeune, Paco, tu cours à la mort.

— Je préfère la mort à une vie sans liberté.

— Si j’avais quelques années de moins, je partirais peut-être. Et puis il y a la famille... Mais toi, tu n’as que seize ans.

— Bientôt dix-sept ! Je suis un homme ! Je travaille comme un homme ! Je veux me battre comme un homme !

Luis attrapa son fils par les épaules et l’entraîna à l’intérieur de la maison. Assis côte à côte, ils parlèrent longtemps. Luis savait qu’il ne pourrait empêcher le départ de l’adolescent mais il continua pourtant d’argumenter, tandis que Francisco rappelait d’un ton enflammé tout ce qui s’était passé depuis le coup d’état militaire du dix-huit juillet et surtout, il laissait éclater son mal-être de jeune homme qui avait cru au changement avec la victoire du Front Populaire, les promesses d’une existence plus digne au sein d’une société égalitaire.

— Je ne veux plus être un esclave comme toi tu l’as été, comme tu l’es encore ! Je veux être libre et vivre dignement, qu’on ne me fasse pas l’aumône de quelques pièces pour un travail harassant de sol a sol.

Extrait

Extrait

2e partie, Guerre d'Espagne

Chapitre 3, La Cabeza

Ce nouveau contact avec la guerre n’était pas celui qu’avait imaginé Francisco. Lui, il était parti se battre contre des fascistes, au corps à corps si cela s’avérait indispensable. Il avait d’ailleurs fait ses preuves, durant les mois précédents. Et voilà qu’avec les camarades, il assiégeait un lieu sacré, un sanctuaire. À l’intérieur étaient retranchés des militaires fascistes, mais il y avait aussi des civils, des femmes, des enfants. Il n’avait pas du tout envie qu’ils meurent. Il se rappelait les villages dévastés, les morts qui jonchaient le sol et les routes, du côté de Bujalance et Villa del Río. En plus, ici, on faisait tout pour empêcher l’approvisionnement des assiégés.

— Quand ils n’auront plus rien à bouffer, ils se rendront, disait le lieutenant.

Pour les soldats rebelles et leurs officiers, Francisco, qui avait toujours l’estomac dans les talons, était d’accord. Mais laisser mourir de faim des innocents, c’était cruel, difficile à admettre.

Extrait

Extrait

2e partie, Guerre d'Espagne

Chapitre 5, Brunete

La chaleur toujours intense favorisait de violents incendies qui ravageaient ce qui restait de forêts. Des arbres transformés en torches se dressaient partout puis s’effondraient, faisant disparaître d’éventuels abris, et une possible ombre protectrice pour le jour suivant.

La Castille défigurée n’était plus qu’un désert de cendres.

Et Francisco ? Où était-il ? Au milieu de ses camarades, comme eux, il endurait l’enfer, assoiffé, brûlé par un soleil impitoyable, finissant par se battre ou avancer, mécaniquement, au milieu de cadavres noircis, incapable de penser.

Peu à peu, mais inexorablement, les attaques républicaines étaient paralysées. À l’évidence, une attitude défensive s’imposait au moins pour quelques jours. Le colonel Casado qui commandait le XVIIIe Corps d’armée en était conscient. Âgé de quarante-quatre ans, militaire de carrière d’origine modeste, il aimait à dire qu’il s’identifiait à « la douleur du peuple », et il avait participé activement à l’organisation de l’Armée Populaire de la République. Au cours de cette meurtrière bataille de Brunete, il conçut des manœuvres audacieuses qui auraient pu réussir. Mais le manque de professionnalisme de ses subordonnés, insuffisamment préparés, et l’afflux massif de renforts du côté des fascistes étaient des obstacles insurmontables.

Extrait

Extrait

2e partie, Guerre d'Espagne

Chapitre 6, Bataille de l'Ebre

Il avait regardé arriver, avec une curiosité incrédule, des appelés de la Quinta del Biberón, ces adolescents de seize ou dix-sept ans, parfois moins, mobilisés fin avril 1938 sur décision du chef de gouvernement Negrín : la guerre était perdue, mais, pensait ce dernier, il fallait continuer à se battre car un conflit général en Europe était imminent et la République espagnole, alliée aux nations démocratiques contre les régimes fascistes, recevrait alors de l’aide.

Bien sûr, Francisco Ortiz ignorait ces calculs froids et désespérés qui envoyaient à la mort des enfants. Il dévisageait ces nouvelles recrues, formées à la va-vite avec un bout de bois et des pierres en guise de fusil et de grenade. Souvent, leurs figures lisses avaient encore les rondeurs de l’enfance ; leurs regards apeurés ou bravaches, leur gaucherie et surtout leur inexpérience rendaient Francisco perplexe.

Avait-il oublié que lui-même était parti se battre à seize ans ? S’il avait regardé la photo prise à l’été 1937, où il figure en tenue de carabinier, une cigarette à la main, nonchalamment assis, jambes pendantes, il se serait reconnu comme leur frère.

Extrait

Extrait

3e partie, Exil et combat

Chapitre 8, La France

Parvenus au Mas du Riu Major, massive bâtisse isolée, les soldats républicains furent arrêtés par un barrage de gendarmes et de gardes mobiles qui les encadrèrent aussitôt et les poussèrent énergiquement près du ruisseau, ponctuant leurs gestes de péremptoires « Allez ! Allez ! ». Ce furent les premiers mots français que les Espagnols entendirent et, par la suite, ils les entendraient à nouveau très souvent.

Là, ils furent désarmés et fouillés. En état de sidération, les malheureux contemplèrent le tas formé par leurs fusils, cartouchières, grenades et couteaux. Ainsi dépouillés, ils se sentaient vulnérables et surtout, ils comprirent très vite qu’ils étaient indésirables sur cette terre de France qu’ils avaient imaginée accueillante.

« Je ne suis plus rien, pensa tristement Francisco. Le capitaine Ortiz n’existe plus. »

Extrait

Extrait

3e partie, Exil et combat

Chapitre 11, Evasion – Bretteville

N’y tenant plus, Francisco décida de se faire la belle. Régulièrement de corvée de latrines comme tout un chacun à La Ferté, à une heure très matinale, il avait eu entre les mains la longue perche utilisée pour faciliter et préparer la vidange. Travailleurs et gardes se tenaient le plus possible écartés de l’endroit très malodorant, de sorte qu’il y était seul.

Il prit soin de faire discrètement quelques essais à proximité, entre deux bâtiments, pour vérifier que ladite perche, à la fois solide et souple, pouvait lui permettre de s’élever suffisamment haut, à condition de s’entraîner un peu. Son agilité et sa robustesse naturelle étaient de sérieux atouts.

Un matin brumeux, entre chien et loup, il prit son élan et sauta par-dessus la clôture et ses barbelés. Une fois de l’autre côté, il détala à travers la campagne, droit devant lui.

Il n’alla pas très loin, car un garde discerna quelque chose ou quelqu’un de suspect, du haut de son mirador et donna l’alerte.

Extrait

Extrait

4e partie, Mauthausen

Chapitre 14, Enfermement

Ils attendirent ainsi durant des heures.

Les SS donnaient des coups au hasard en ahanant, coups de crosse, coups de bâton, coups de pied, une façon d’affirmer d’emblée leur toute-puissance à ces « Untermenschen », ces « sous-hommes », qui se demandaient quelle faute, quelle erreur ils avaient bien pu commettre pour être ainsi frappés. Ils apprendraient très vite à deviner le sens de l’insulte, sans cesse assénée.

Paco avait le cerveau en ébullition. Il voulait « comprendre », or il n’y avait qu’une seule chose à comprendre : ils étaient tous condamnés à mort. Il se doutait que ce serait une mort cruelle, rapide ou lente en fonction de la résistance physique et morale de chacun. Mais lui, qui n’avait que vingt-et-un ans, il voulait vivre. Il ne devait pas se laisser impressionner par des démonstrations de force ridicules. Il allait retrouver, à un moment ou à un autre, des camarades de combat, prêts à s’unir pour résister, survivre coûte que coûte !

Le jour baissait, l’attente se poursuivait. La soif, pire que la faim, était devenue insupportable. Lever la tête et entrouvrir la bouche pour recevoir quelques gouttes de pluie, c’était risquer de se retrouver à terre, assommé, le visage ensanglanté. Comment ne pas penser à l’eau fraîche de la Fuente de la Sierra dans son pays, et aux autres fontaines si généreuses de Santisteban ?

Extrait

Extrait

4e partie, Mauthausen

Chapitre 16, Menuisier

La porte principale s’ouvrit et un cortège burlesque de musiciens fit son entrée. En tête, une sorte de bouffon, affublé d’une espèce de haut-de-forme blanc, marchait au pas, en faisant tourner un bâton comme un clown de cirque. Le triste orchestre de déportés gitans, avec un violoniste boiteux, était mené par l’accordéoniste Wilhem Heckmann qui portait le triangle rose des homosexuels, et jouait une chanson célèbre, « J’attendrai ».

Derrière, sur le chariot utilisé pour conduire les morts au four crématoire, que tiraient deux prisonniers, se tenait difficilement debout le condamné, devant la caisse avec laquelle il avait espéré s’enfuir ; son couvercle relevé évoquait le toit à double pente d’une cabane, elle-même « ornée » d’insultes inscrites sur deux panneaux.

Après un arrêt, la grotesque parade repartit et, une heure durant, circula entre les rangs des déportés, tenus de regarder le spectacle, tandis que les musiciens répétaient en boucle l’air connu de la chanson enfantine « Tous les oiseaux sont déjà là ». Puis les SS firent descendre le malheureux, le rouant de coups de poing et de pied, pour finalement le courber brutalement sur un chevalet et lui cingler les fesses vingt-cinq fois, conformément à la disposition règlementaire pour toute évasion.

Extrait

Extrait

4e partie, Mauthausen

Chapitre 17, La bandera

Quinze jours plus tard, la bandera était terminée. Elle était magnifique, chacun brûlait d’envie de la toucher mais n’osait pas. Un doigt se hasarda à effleurer doucement ses trois bandes soyeuses.

— Il faut inscrire nos noms dessus, dit Francisco Ortiz.

— Tu as raison, faisons-le, renchérit Francesc Biarnés.

Plus âgé que les autres, tous nés en 1917, 18 ou 19, ce Catalan avait quarante-trois ans et son internement pesait lourdement sur ses épaules. Sa volonté de lutter pour la République et pour la vie restait intacte, mais ses camarades s’inquiétaient pour lui et s’efforçaient, par tous les moyens, de le ménager.

[…] L’écriture donna lieu à une cérémonie solennelle. En très grosses lettres épaisses fut inscrit REPUBLICA sur la bande rouge et « ESPAÑOLA » sur la jaune, puis en lettres plus fines, deux fois, dans le O et dans le L, KLM. Pour les déportés, il ne signifiait plus Konzentrationslager Mauthausen, il était le sigle sacré de Kommando de Liberación de Mauthausen.

Enfin, sur la bande jaune, chacun inscrivit son numéro matricule suivi de son nom, précédé ou non de l’initiale de son prénom ; Bargueño écrivit le sien en entier, Ramón. Francisco choisit la malice provocatrice en mettant son nom de guerre, Zitro !

[…] Francisco Ortiz devint le gardien de cet objet sacré ; il sut le dissimuler avec ingéniosité, changeant de cachette quand il le fallait. Les soirs de solitude extrême ou de désarroi, il était sorti, déplié, touché, regardé : il avait les couleurs et la douceur de la terre d’Espagne.

Extrait

Extrait

5e partie, Apatride et porteur de mémoire

Chapitre 25, Après vingt-huit ans d'exil

L’année suivante, [Francisco] accompagna son fils jusqu’à San Sebastián, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. Et, à la fin du mois d’août, il lui fit la surprise d’aller le chercher à Santisteban, foulant le sol de son pueblo, vingt-huit ans après l’avoir quitté. Il n’y passa que vingt-quatre heures.

Plein de dignité, marchant la tête haute, il circula dans tout le village. De maison en maison, il retrouva les siens, sa famille, ses amis d’enfance. On le fêta, on pleura et on rit. Chez sa sœur Maria, il huma l’air de la maison, où flottait le parfum d’herbe et de fruit de l’huile d’olive, comme autrefois, dans la maison de son père.

Cette maison où il était né n’était plus dans la famille. On l’avait cru disparu à jamais, elle avait été vendue.

On dit qu’au village, certains habitants, apprenant son retour, s’étaient cachés, la conscience pas tranquille, car ils s’étaient emparés des champs d’oliviers de Luis, son père, après sa mort. Mais nul esprit de vengeance, nulle envie de réclamer quoi que ce soit n’animaient Francisco. Il avait pris ses distances avec ce qui avait pu se passer ici. Il laissait à d’autres la mesquinerie dont il avait toujours été incapable. Il pleurait son père de l’intérieur, sans rien laisser paraître, même à ses proches.

Extrait

Extrait

5e partie, Apatride et porteur de mémoire

Chapitre 27, Guéthary

La vie était douce à Getaria. Il arrivait que Francisco allât pêcher seul, depuis la digue. Tout en surveillant sa ligne, il laissait dériver ses pensées et il composait de petits poèmes, qu’ensuite il couchait sur le papier. Simples et venus du cœur, ses vers chantaient l’Andalousie, son enfance, sa femme, ses rêves, mais ils racontaient aussi l’enfer de la guerre et de Mauthausen…

Resté longtemps silencieux sur son terrible passé, voilà qu’à soixante ans passés, il éprouvait le besoin de s’exprimer.

[...] En outre, dans les années 70, 80 et suivantes, le discours négationniste avait pris de l’ampleur. Étaient purement et simplement niées l’existence de chambres à gaz pendant la Seconde Guerre Mondiale et l’extermination des Juifs. Francisco Ortiz était au courant et ne pouvait que s’étrangler de colère.

[...] Pour rétablir la vérité historique, l’Amicale de Mauthausen avait publié en 1972, l’ouvrage de Pierre Serge Choumoff, déporté à Mauthausen, intitulé « Les Chambres à gaz de Mauthausen ». […] on en parlait dans toutes les réunions de déportés, et [Francisco] en fréquentait dans sa nouvelle région. « Dire », témoigner au nom des disparus devenait de plus en plus nécessaire, l’idée faisait son chemin en lui.

Extrait

Extrait

5e partie, Apatride et porteur de mémoire

Chapitre 28, Passeur de mémoire

L’année 2010 fut celle du dernier voyage à Mauthausen. Fatigué, handicapé, Francisco Ortiz, fidèle à l’ultime rendez-vous, pénétra dans l’enceinte en fauteuil roulant, brandissant la précieuse bandera du Kommando de Liberacion. Toute la famille était avec lui : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Il ne manqua pas de faire une pause silencieuse devant le tout premier monument érigé par l’Amicale, en 1949, avec des pierres de la sinistre carrière de granit récupérées et taillées, sur l’une des terrasses où se trouvait le cantonnement SS. Son regard remonta le long de la colonne jusqu’au cœur en bronze qui la surmonte et contient les noms des Français assassinés à Mauthausen, puis il redescendit jusqu’au quatrain d’Aragon, gravé sur le socle :

« Les morts ne dorment pas, ils n’ont que cette pierre

Impuissante à porter la foule de leurs noms.

La mémoire du crime est la seule prière,

Passant, que nous te demandons. »

Puis Juan Francisco poussa son fauteuil jusqu’au monument dédié « à la mémoire des 7000 Républicains espagnols morts pour la liberté ».

L'éditeur

Cap Béar Editions, une maison dynamique qui propose joliment à ses lecteurs de "s'offrir l'évasion des mots".

Pour visiter son site CLIQUEZ ICI

POUR SE PROCURER LE LIVRE

- chez votre libraire habituel, au prix de 18 euros ;

- ou en prenant contact avec l'éditeur Cap Béar Editions ;

- ou auprès de l'auteur, au prix de 23 euros (incluant les frais de port),

si vous souhaitez une dédicace personnalisée.